Entrare allo Zen di Palermo è come attraversare un confine invisibile. Non un confine fisico, ma sociale, culturale, emotivo. Lo Zen non è soltanto un quartiere difficile: è il simbolo di un fallimento collettivo, quello di una città che ha scelto di guardare altrove, di abituarsi alla parola degrado come se fosse una condanna inevitabile. E invece non lo è.

Chi varca la soglia del quartiere si trova davanti marciapiedi dissestati, cataste di rifiuti, carcasse di automobili abbandonate o rubate, mobili vecchi ed elettrodomestici accatastati ai bordi delle strade. Tutto parla di incuria, di dimenticanza, di un’abitudine all’abbandono che ferisce prima ancora che indigni. È un paesaggio che racconta più di mille statistiche, più delle conferenze o dei piani di riqualificazione che spesso restano sulla carta.

C’è una caserma dei carabinieri nel cuore dello Zen, ma evidentemente non basta a garantire l’ordine. Perché il problema non è solo di sicurezza, ma di presenza. Di Stato, di Comune, di istituzioni, di scuola, di cultura. L’ordine pubblico può essere imposto, ma la dignità si costruisce. E lo Zen, più di altri luoghi, ha bisogno di qualcuno che torni a costruire, non solo a sorvegliare.

Tra le rientranze delle palazzine tutte uguali, dove il cemento ha sostituito ogni idea di umanità architettonica, prolifica la delinquenza. Non per destino, ma per assenza di alternative. È la subcultura della sopravvivenza, la povertà che diventa rabbia, l’abbandono che diventa codice di comportamento.

In mezzo alla miseria e al degrado attecchisce il piano della malavita: trovare manovalanza. Un connubio che conviene a chi è dedito a delinquere, agli spacciatori, ai ladri, alla mafia. Lo Zen è una ferita aperta nella carne di Palermo che il resto della città e delle istituzioni preferisce ignorare girandosi dall’altra parte.

Allo Zen ci sono delinquenti ma anche molte persone oneste

Non è un caso che alcuni dei protagonisti delle cronache più recenti – dalla strage di Monreale all’omicidio di via Spinuzza – vengano proprio da lì. Ma sarebbe un errore, grave e superficiale, ridurre lo Zen a quella manciata di nomi e di volti criminali. Perché allo Zen vive anche chi lavora, chi studia, chi cresce figli sperando in un futuro diverso. Persone che non hanno nulla a che vedere con la delinquenza, che subiscono il contesto più che parteciparvi. Gente che impara presto a farsi i fatti propri, perché esporsi equivale a mettersi in pericolo.

Dentro quelle stesse strade che la città evita, c’è un’umanità che resiste in silenzio. Madri e padri che tengono insieme famiglie con niente, ragazzi che sognano di scappare ma che spesso sono costretti a restare. Vivono lì, etichettati, in una realtà che non li conosce ma li giudica facendo di tutta l’erba un fascio.

È lapalissiano che lo Zen non ha bisogno solo di polizia o di telecamere. Ma anche di scuole, di centri sociali, di biblioteche, di lavoro, di presenza continua, di una ristrutturazione culturale ma anche immobiliare. Qualcuno proponeva in passato di abbattere le palazzine e di ricostruire il quartiere senza casermoni e senza ghetti. Perché no, se ciò può essere un segnale di rinnovamento?

È facile puntare il dito e dire “allo Zen comandano i delinquenti”. Più difficile è entrarci e provare a cambiare il terreno su cui quella delinquenza è cresciuta. Lo Zen non si redime con gli slogan, ma con la quotidianità, con la costanza, con la scelta – politica e umana – di non considerarlo più una periferia da tollerare, ma facendolo diventare una parte viva della città, in cui poter entrare senza la paura di non poter più uscire.

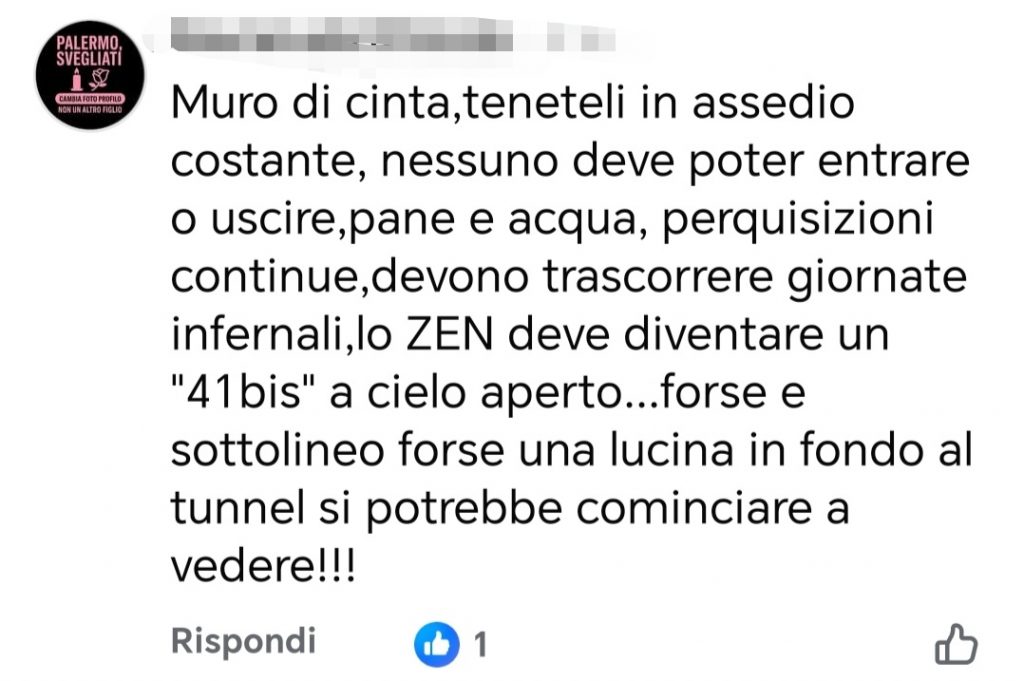

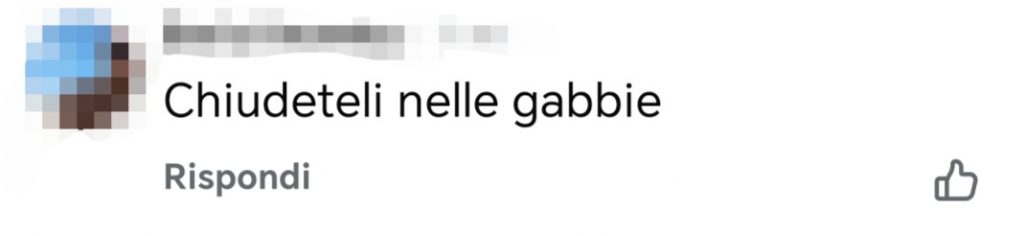

Messaggi sui social contro lo Zen